Considerazioni sulla lingua piemontese: un idioma comune per farsi capire da tutti

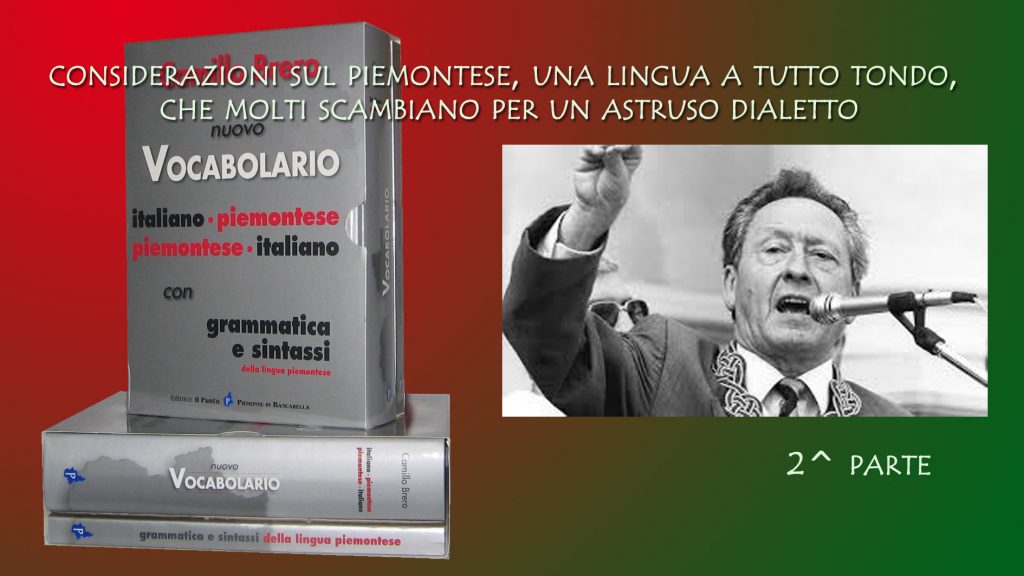

Camillo Brero uno dei padri moderni della lingua piemontese

(SECONDA PARTE)

TORINO. Nella prima parte di queste pagine si è cercato di spiegare i motivi per cui il piemontese debba essere considerato una lingua a tutti gli effetti e non un mero dialetto locale. E non solo perché ciò è riconosciuto universalmente dai glottologi: la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie ‒ che all’art. 1 stabilisce che debbano essere considerate tali “… quelle lingue […] che non sono dialetti della lingua ufficiale dello Stato” ‒ annovera infatti, a pieno titolo, il piemontese tra le lingue regionali di minoranza. Il piemontese, inoltre, è riconosciuto fra le lingue minoritarie europee fin dal 1981 (rapporto 4745 del Consiglio d’Europa) ed è altresì censito dall’Unesco nell’Atlante delle lingue che nel mondo sono in pericolo di estinzione, e dunque tra le lingue meritevoli di tutela.

Un’altra frequente obiezione sollevata da coloro che si chiedono se il piemontese debba essere considerato un dialetto piuttosto che una lingua è la seguente: “Come codificare il piemontese come lingua se spesso certi vocaboli, così come la loro pronuncia e alcuni modi di dire si differenziano da un paese all’altro, anche se confinanti?”. Spero di replicare in modo esaustivo anche a questa osservazione.

Tutte le lingue hanno le loro varianti da zona a zona, e persino da borgata a borgata. Talvolta piccole comunità chiuse creano a proprio uso esclusivo una sorta di lessico circoscritto (es: vocaboli specifici del linguaggio infantile o giovanile, o caratteristici di certi ambienti di fabbrica, di officina, di ufficio, o scolastici, ecc.) e financo dei termini destinati al solo ambito famigliare, per renderli incomprensibili a coloro che della famiglia non fanno parte. Oppure, si pensi ai vocaboli gergali malavitosi (che costituiscono una sorta di linguaggio in codice indecifrabile per i non adepti).

Ciò succede anche per l’italiano. Del resto, si sa: c’è una bella differenza tra l’italiano parlato da un triestino e quello di un catanese, oppure tra quello parlato da un pisano e quello di un foggiano o di un sardo. Eppure tutti si capiscono, e rispondono a tono, ognuno usando la lingua di koiné, sia pur con un personale accento zonale, e magari pure con l’aggiunta di tipiche e colorite locuzioni verbali regionali che possono far sorridere l’interlocutore.

Chi si sente di appartenere a una stessa comunità culturale sa che usando l’idioma comune (che raggruppa e identifica come una bandiera una stessa comunità storico-culturale) può farsi capire perfettamente dagli altri appartenenti a quella comunità, nonostante le varianti della lingua o le sfumature di pronuncia differenti da luogo a luogo. Un fiorentino si sente forse meno o più italiano di un milanese solo perché parla la lingua nazionale con un accento diverso? Oppure: un piemontese di Fossano si sente forse meno o più piemontese di un benese solo perché pronuncia alcune parole in un altro modo? O ancora: un piemontese di Cigliano si sente forse meno o più piemontese di un abitante di Vische o di Villareggia per il solo fatto che il piemontese di ognuno differisce in alcuni vocaboli? Una lingua è tale se è veicolo di comunicazione di idee, intenzioni e informazioni. Così un braidese che parla il “suo” piemontese potrà farsi capire da un astigiano, da un torinese, o da un cuneese. Il “dialogo” (lingua parlata) e la veicolazione della lingua scritta potranno risultare ancora più facilitati se esiste o se si è creata una parlata comune e convenzionale di riferimento (koiné), con tanto di grammatica e lessico comune, con l’uso di una grafia uniforme e standardizzata.

Anche il piemontese ha le sue varianti (albese, astigiano, vercellese ecc.): sono i suoi dialetti. Ma esiste un piemontese di riferimento comune per tutti. È quello codificato sui vocabolari, che riporta tutti i termini e le varianti locali. Il piemontese “torinese” è stato considerato quello di riferimento (la più volte citata lingua di koiné), cioè quel piemontese “esperanto” compreso da tutti i piemontesi, di valle o di pianura, di campagna o di città, in Italia come in Argentina.

Concludo ed integro quanto esposto in queste considerazioni sulla lingua piemontese, citando una pregnante osservazione del piemontesista e cantautore Beppe Novajra:

“Le varianti locali della lingua letteraria piemontese si possono chiamare dialetti locali, così come il romanesco o il toscano sono da considerare come dialetti dell’italiano. Supponiamo che fra alcuni decenni la lingua parlata in un mondo globalizzato sia l’inglese, e che gli italiani nella vita quotidiana parlino e scrivano solo più in inglese, riservando l’italiano a qualche lettura o a manifestazioni folcloristiche. Chiameremo allora l’italiano un dialetto? Definire lingua solo quella dei prevalenti (vincitori politici o militari o economici) e degradare a dialetti le lingue dei perdenti è evento che si ripete nella storia e che impoverisce l’umanità, così come la coltivazione di un solo tipo di mela (la più produttiva, bella e redditizia) impoverisce la diversità biologica”.

Sergio Donna

Chi volesse leggere la prima parte dell’articolo, clicchi QUI.